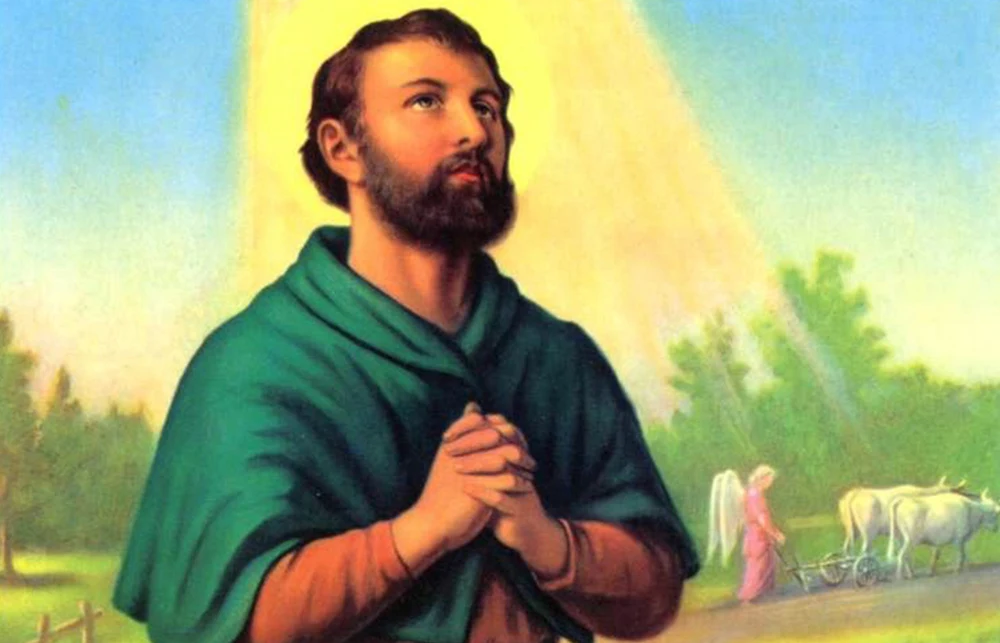

San Isidro Labrador, símbolo de fe y agricultura, une tradición y cultura andina en festividades que honran la tierra y la identidad ancestr...

|

| San Isidro Labrador, símbolo de fe y agricultura, une tradición y cultura andina en festividades que honran la tierra y la identidad ancestral de los pueblos. |

Introducción

Desde su origen en la España medieval hasta la consolidación de su culto en los Andes venezolanos, San Isidro es un movimiento cultural que trasciende fronteras y épocas. A lo largo de estas páginas, descubriremos cómo este ícono ha influenciado la forma en que las comunidades celebran la vida, la agricultura y la identidad ancestral, permitiendo que tanto las manifestaciones tradicionales como las modernas se entrelacen en un vibrante mosaico cultural.

Contexto Histórico y Relevancia Actual

El relato de San Isidro Labrador inicia en la península ibérica, en Madrid, donde se le recuerda como un humilde labrador que, mediante su devoción y el ejercicio de su fe, alcanzó un estatus de santidad reconocido. Nacido en torno al año 1080, su vida estuvo marcada por la sencillez, el esfuerzo en el campo y, sobre todo, por una profunda conexión con la naturaleza. Tras una existencia llena de milagros y relatos sobre su capacidad para obrar prodigios –desde la supuesta multiplicación de alimentos hasta milagros relacionados con el agua–, falleció en 1172 y, con el paso de los siglos, fue beatificado y posteriormente canonizado en 1622. Estos hitos no solo consolidaron su imagen en la cristiandad española, sino que también sentaron las bases para un culto que, con el tiempo, se adaptaría a múltiples contextos culturales.

En los Andes venezolanos, la figura de San Isidro Labrador ha sido adoptada y reconfigurada en un proceso de sincretismo cultural. Las tradiciones indígenas, que en épocas precolombinas rendían homenaje a deidades vinculadas a la fertilidad, el agua y la tierra, encontraron en el santo un nuevo significado. La celebración de sus festividades en regiones como Mérida, Táchira, Lara y otros estados andinos, constituye una fusión de rituales ancestrales y prácticas católicas heredadas de la colonización española.

Esta doble vertiente –histórica y cultural– ha logrado que San Isidro Labrador se transforme en un puente entre la tradición y la modernidad, en el que las ofrendas agrícolas y las ceremonias religiosas conviven con danzas populares, música folklórica y elementos visuales que evocan el cosmos andino. Su vigencia y relevancia en la actualidad se fundamentan en la capacidad de las comunidades de canalizar su gratitud y esperanza a través de celebraciones que, aunque adaptadas a los tiempos modernos, conservan la esencia de un pasado ancestral y multifacético.

Análisis Detallado y Basado en Evidencia

El análisis de la figura de San Isidro Labrador desde una perspectiva cultural y religiosa invita a profundizar en diversas aristas: la historia documentada, el patrimonio inmaterial y la forma en que las tradiciones se adaptan a entornos particulares. Históricamente, San Isidro es recordado como un hombre cuya vida estuvo orientada al trabajo en el campo y a la oración. La narración de sus milagros –como el hallazgo de agua en tierras áridas o la multiplicación de alimentos– le confería un aura de intercesión divina, que se consolidó con su beatificación en 1619 y canonización en 1622. Este proceso de reconocimiento, impulsado en parte por la estrategia de la monarquía hispánica durante la Contrarreforma, buscaba proyectar un modelo de santidad basado en la humildad y la laboriosidad.

En la adaptación andina, estos relatos se han nutrido de un sincretismo que permite armonizar creencias europeas con las tradicionales cosmovisiones indígenas. Los antiguos pueblos de la región andina, como los Chamas y los Cuicas, tenían rituales dedicados a las deidades de las aguas y la fertilidad, en los que se rendía homenaje a la tierra y se le pedía prosperidad. Con la llegada del catolicismo, estos rituales se fusionaron con la devoción a San Isidro, convirtiendo su festividad en un momento de celebración no solo religiosa, sino también cultural. Aquí se manifiesta la "doble lectura" del símbolo: por un lado, es el protector de los agricultores y, por otro, un reflejo de la ancestral conexión entre el hombre y la naturaleza.

Este análisis revela cómo las comunidades andinas han reinterpretado las prácticas y símbolos vinculados a San Isidro en un proceso de resignificación cultural. Por ejemplo, la icónica procesión que recorre los pueblos involucrados y las ofrendas de productos agrícolas –como granos, frutas y semillas– son actos que combinan el rito religioso con una celebración del ciclo natural y agrícola. La bendición de las herramientas y el simbolismo de los bueyes adornados con flores, elementos presentes en diversas festividades regionales, subrayan una comunión con la tierra que es central en la cosmovisión andina.

El análisis basado en evidencia se apoya además en estudios etnográficos y en la recopilación de testimonios locales, que confirman que, para muchos agricultores, la festividad de San Isidro es una manifestación de esperanza y renovación. La integración de tradiciones precolombinas y elementos importados de la cultura española ha permitido la construcción de un espacio ritual en el que se reafirman los vínculos comunitarios y se preserva un patrimonio inmaterial de incalculable valor.

| Aspecto | Tradición en España | Manifestación Andina |

|---|---|---|

| Contexto Histórico | Vida humilde en el campo, milagros y canonización en el siglo XVII | Fusión de relatos coloniales con rituales indígenas preexistentes |

| Celebración Principal | Procesiones, verbenas en Madrid y otras ciudades | Misas, bendiciones de las cosechas y rituales de ofrenda agrícola |

| Elementos Simbólicos | Iconografía del labrador, milagros relacionados con el agua | Bueyes adornados, ceremonias de agradecimiento a la tierra y danzas tradicionales |

Esta comparación evidencia que, aunque la figura de San Isidro Labrador se origina en un contexto europeo, su adopción y transformación en la región andina permite una reinterpretación de su legado, haciendo de sus celebraciones una verdadera oda a la vida rural y al poder regenerador de la naturaleza.

Ejemplos Prácticos y Casos de Estudio

Para comprender a fondo la dimensión cultural y social de las celebraciones en honor a San Isidro Labrador, es útil adentrarse en casos prácticos y en ejemplos de festividades que se han arraigado en distintas comunidades andinas venezolanas. Estos eventos no solo son espacios de devoción religiosa, sino también escenarios en los cuales se ponen de manifiesto las ricas tradiciones culturales y el sentido de identidad de los pueblos.

En el estado Mérida, la festividad de San Isidro se vive intensamente durante el transcurso de varios días, generalmente en torno al 15 de mayo. Los agricultores y habitantes locales se reúnen en las parroquias y calles de pueblo para participar en misas solemnes que marcan el inicio y la culminación de las celebraciones. Durante estas ceremonias, es común observar la tradicional bendición de las herramientas agrícolas, en la cual se reafirma la vinculación entre el cultivo y la fe. Las ofrendas, que en muchos casos consisten en productos frescos de la tierra –desde granos y verduras hasta frutas exóticas de la región– son presentadas en altares improvisados, simbolizando la gratitud de la comunidad por la generosidad de la naturaleza.

En el estado Táchira, la festividad adquiere una dinámica que integra música, danza y coloridos desfiles. Los campesinos, en una muestra de devoción y creatividad, adornan a sus animales –especialmente bueyes– con guirnaldas de flores y cintas, lo que además de ser un acto ritual, se ha transformado en un fuerte elemento de identidad visual. Las danzas tradicionales, acompañadas por ritmos autóctonos interpretados con instrumentos típicos como el arpa y la guitarra, reivindican la herencia cultural andina y promueven el sentido de pertenencia entre los participantes.

Otro caso revelador se presenta en el estado Lara, particularmente en localidades como Sanare, donde la festividad de San Isidro se manifiesta a través de eventos que conjugan solemne devoción y festividad popular. Aquí, la procesión del santo se realiza en un ambiente cargado de simbolismo: la imagen de San Isidro es portada en andas, a menudo acompañada por una destacada representación de la comunidad. Los agricultores y artesanos se congregan para realizar presentaciones y exhibiciones que ponen en valor tanto las técnicas agrícolas tradicionales como la producción artesanal local.

A continuación, se presenta una tabla comparativa que destaca algunos de los elementos característicos de las celebraciones en diferentes regiones andinas:

| Región | Elementos Festivos | Actividades y Rituales | Impacto Cultural |

|---|---|---|---|

| Mérida | Misas, bendición de herramientas, ofrendas agrícolas | Procesiones, altares de productos de la tierra, rituales de agradecimiento | Preservación del patrimonio rural; refuerzo de la identidad andina |

| Táchira | Desfiles, adornos florales en bueyes, danzas tradicionales | Procesiones con música en vivo, exhibiciones de costumbres y vestimentas autóctonas | Fomento del sentido comunitario y de la creatividad en torno a la tradición |

| Lara (Sanare) | Procesiones solemnes, representaciones artísticas y ritos campesinos | Culto a la imagen del santo, ferias agro-artesanales y expresiones culturales mixtas | Fortalecimiento de la cohesión social y valorización de la producción local |

Estos casos de estudio ilustran cómo la celebración de San Isidro Labrador se ha adaptado a distintos entornos culturales, logrando que cada comunidad aporte su propio sello y enriquezca el legado del santo. La intersección entre creencias prehispánicas y tradiciones católicas ha permitido que, a través de estos eventos, se siga transmitiendo un conocimiento ancestral y se refuerce la conexión vital con la tierra y la agricultura.

Adicionalmente, es relevante destacar que estas festividades actúan como espacios de transmisión intergeneracional, en los cuales las historias, leyendas y rituales se comparten de padres a hijos. Esta transmisión no solo preserva las técnicas agrícolas y los saberes tradicionales, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y continuidad en un mundo en constante cambio.

Epílogo

A lo largo de este artículo hemos recorrido las múltiples dimensiones que configuran la figura de San Isidro Labrador como un símbolo de la cultura andina. Desde sus orígenes humildes en la España medieval hasta su adopción y resignificación en las comunidades agrícolas de Venezuela, se evidencia un proceso único de sincretismo cultural que ha logrado amalgamar tradiciones milenarias con prácticas religiosas importadas.

Hemos analizado, basándonos en evidencia histórica y en testimonios locales, cómo la festividad de San Isidro no es solamente una celebración religiosa, sino un acto de reafirmación identitaria que une a comunidades enteras en torno al amor por la tierra. La bendición de las herramientas, la ofrenda de productos agrícolas y el espectáculo visual de animales adornados son símbolos vivos de una tradición que sigue evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia original.

La riqueza de esta celebración radica en su capacidad para ser un punto de encuentro entre lo ancestral y lo moderno. Los rituales que en un principio se originaron en ceremonias precolombinas han encontrado en la devoción a San Isidro un escenario actual, donde la espiritualidad y la cultura se complementan para reafirmar el compromiso de cuidar y respetar la naturaleza. Este fenómeno no solo fortalece el tejido social de las comunidades andinas, sino que también inspira una reflexión global sobre la importancia de preservar las tradiciones y proteger el medio ambiente.

Como herederos de estas costumbres, es fundamental que las nuevas generaciones conozcan y valoren la historia de San Isidro Labrador. Al hacerlo, se garantiza que la memoria colectiva y el conocimiento ancestral sigan siendo una fuente de inspiración y resiliencia, elementos esenciales para enfrentar los desafíos de un mundo en constante transformación. La festividad del santo, con su innegable carga simbólica, es un recordatorio constante de que la unión entre el hombre y la tierra es la base del bienestar y la prosperidad de cualquier sociedad.

En conclusión, la historia, la tradición y la cultura andina de San Isidro Labrador nos enseñan una lección profunda sobre la importancia de encontrar armonía entre la fe, el trabajo y la naturaleza. Es un llamado a la reflexión sobre cómo las creencias y las prácticas tradicionales pueden transformar la vida cotidiana, otorgando fuerza y sentido a la existencia colectiva. La celebración de San Isidro se presenta, así, como un acto que trasciende la mera conmemoración religiosa; es una manifestación de identidad, solidaridad y resiliencia, que permite a las comunidades andinas honrar sus raíces mientras miran hacia el futuro.

Invitamos a nuestros lectores a sumergirse en la riqueza de esta tradición, a conocer de cerca las prácticas y rituales que han dado forma a la identidad andina, y a compartir sus propias experiencias en torno a las festividades de San Isidro Labrador. ¿De qué manera crees que el sincretismo cultural puede contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia en nuestras comunidades? La respuesta a esta pregunta puede abrir nuevas puertas al entendimiento de cómo los valores ancestrales siguen guiando nuestras vidas en el siglo XXI.